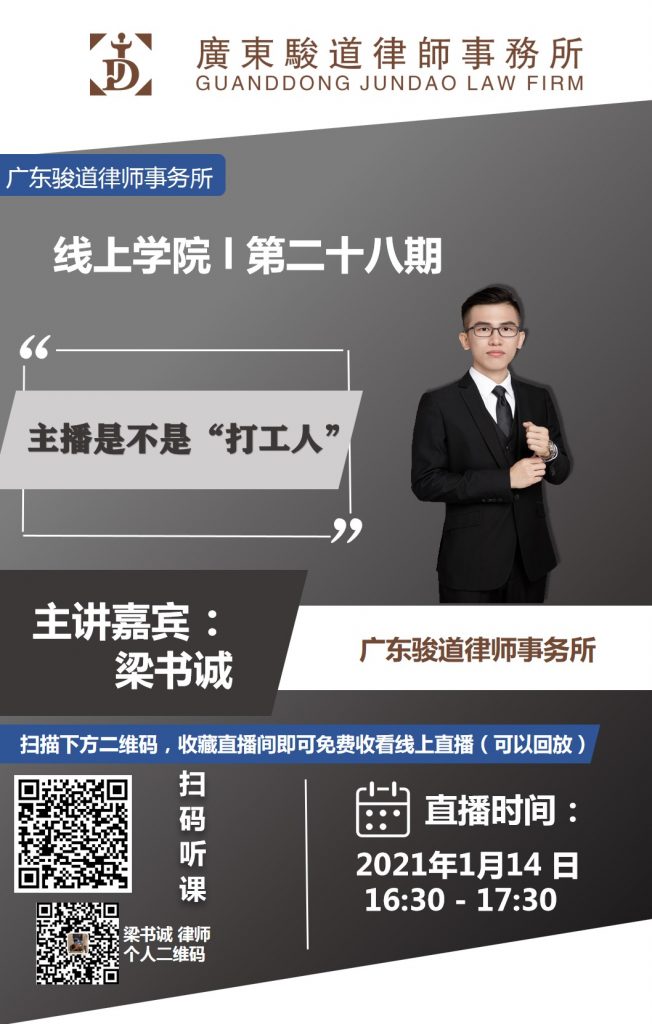

在刚过去的2020年,我们都听过一句话:打工人,打工魂,打工方为人上人。

似乎人人爱用打工人自我调侃,但你或许会疑问,身边一些职业是打工人吗?

比如主播。

①公会角色概述

主播(签约性质)是不是打工人?

如果是,是在给谁打工?

MCN机构(线上形式:公会),众所周知,是在平台和主播之间的中介机构,是聚集和帮助主播实现规模化、持续化创作的机构。

平台为何需要公会?

公会可组织分散在全国各地的主播,排他性地在指定平台,持续性输出内容。

主播为何需要公会?

通过公会争取首页推荐的机会,培养主播直播经验,提升直播内容质量。有的公会会为主播刷礼物扶持主播。对于大主播,公会会帮助其招揽线下广告合作、拍摄电影视频类增加主播收入来源。通过公会举办各种公会赛活动等,有效提高粉丝流量。

②主播与公会是否劳动关系

多数情况下,公会招募主播的初衷、设置公司架构的目的,都不会把主播当作劳动者。

虽然行业规律如此,但和司法观点往往存在一定差距。

案例一(阅读时长:1分钟)

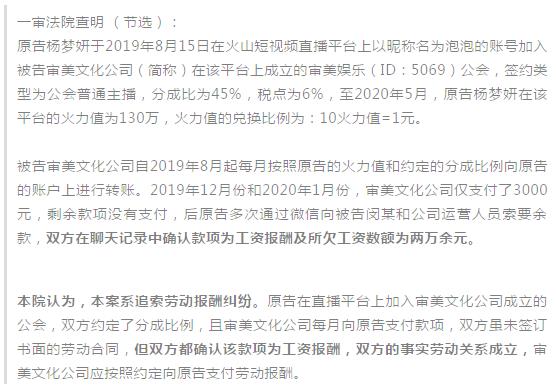

杨梦妍与河南屹游文化传媒有限公司、河南审美文化传媒有限公司追索劳动报酬纠纷

(2020)豫1502民初1844号

该案查明事实中关于主播与公会之间的签约内容,是最常见的类型之一。

因被告缺席审理,且微信聊天记录中对双方往来款项称为“工资报酬”,显然会对公会不利。

该案价值在于告诉我们,不能凭行业规律想当然地认为不是劳动关系。

但其实仅凭双方聊天内容中“工资”的表述认定是劳动关系,也不能代表普遍的裁判思维。

接下来我们来看一个广州中院的判例。

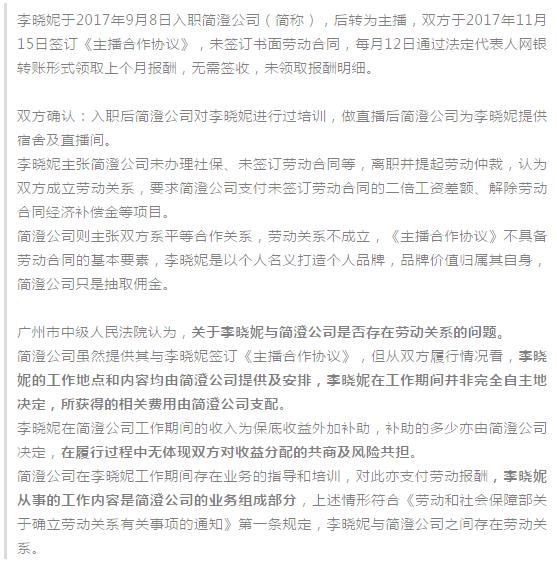

案例二(阅读时长:2分钟)

广州简澄文化传播有限公司与李晓妮合同纠纷

(2018)粤0106民初11660号

粗体字部分告诉我们认定关系性质的一些审理要点:

1、工作地点和内容公司是否完全支配,主播有多少决定空间。

2、收益的结算体现的是合作关系的特征,还是劳动关系的特征。

3、是否存在业务指导和培训,主播工作内容是否公司业务组成部分。

为避免套用和机械化的理解,针对这些要点,我们直接看另一个案例的裁判理由部分,

结果完全相反。

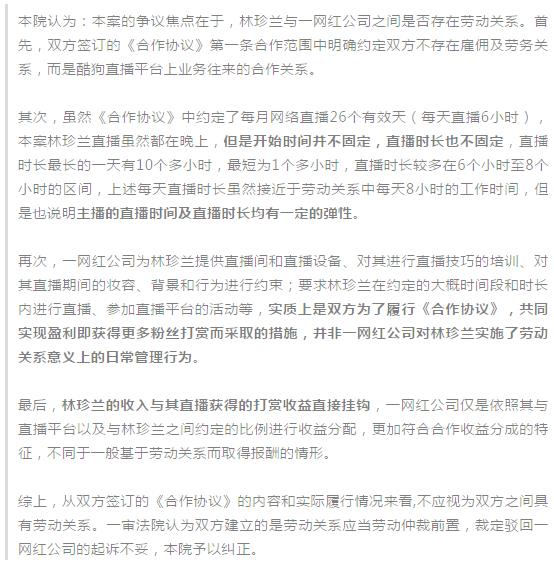

案例三(阅读时长:2分钟)

佛山市一网红文化传播有限公司与林珍兰劳动合同纠纷

(2020)粤06民终3349号

同样是有一定的日常管理,约束直播时间、时长,同样是为主播提供直播间、设备,同样是对主播进行培训,但结果可以认定不视为双方之间存在劳动关系。

换句话来说,行业生存和发展需要注定公会难以避免会进入法律风险的雷区,关键在于如何在这些关键节点中通过律师扫雷、排雷,使双方关系符合合作关系的特征。

③认定劳动关系高频风险点

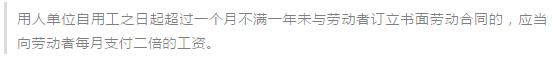

众所周知,一旦被认定为劳动关系,而用人单位不订立书面劳动合同的需承担支付十一个月为限的二倍工资差额的法律责任。

那对于主播人数动辄三四位数的公会来说,可谓生死攸关。

可是在常见的招募主播的“政策”、公告、合作协议中,高频出现以下的用词:

主播招聘 入职

底薪 保底奖金 结算工资

有效作业时长 必须播满X个小时

培训管理 考核 请假

尽管我们坚持认为认定劳动关系需看实质而非外在表现,但我们依然会给顾问单位作出修改的建议,避免任何文件中出现劳动的内容和方式、地点、考勤时间、保底工资、规章制度的约束等劳动合同的核心条款。

框架设置上在保障不存在隶属关系,其主要特征体现在:

在工作时间、方式上,只约定主播每月的总工作量,具体的时间安排、直播内容均由主播自主决定;

在人事管理上,主播自主选择工作地点,不需要公司打卡坐班,不需遵守公司管理制度;

在工作报酬上,主播的收入与其拥有的粉丝量直接挂钩,主要来源于用户的打赏而非薪酬,公会与主播之间对用户打赏按比例分成。

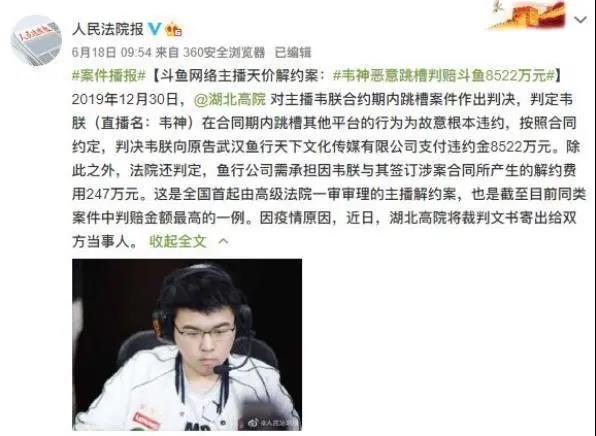

④天价违约金

无论对于主播、公会还是路人,最吸引眼球的可能是主播天价违约金的新闻。

到底天价违约金是怎样判出来的,以下摘选广州市范围内的三个较为典型的裁判观点。

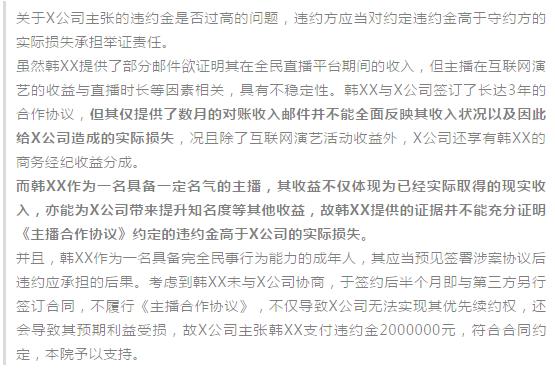

裁判观点一:违约方(主播)对违约金高于实际损失承担举证责任

来源:广州市天河区人民法院

涉案平台:全民

案情梗概:主播举证数月收入状况,被认定不足以全面反映违约给公司造成的实际损失。

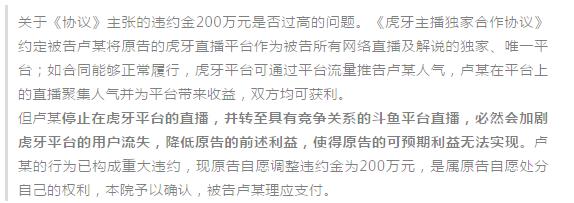

裁判观点二:“跳槽”到竞争关系平台,必然会加剧用户流失,使可预期利益无法实现

来源:广州市番禺区人民法院

涉案平台:虎牙

案情梗概:18岁主播签约虎牙独家,跳槽后被诉赔200万。

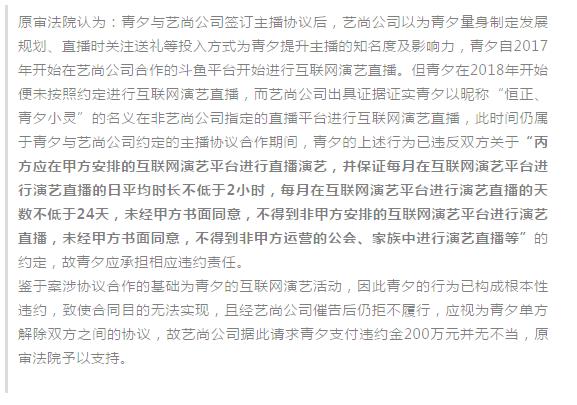

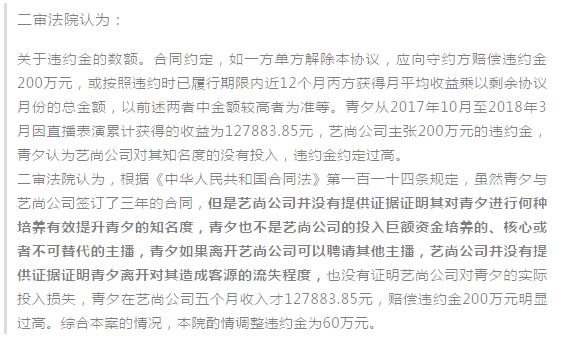

裁判观点三:公司应对如何有效提高主播知名度、主播不可替代性等进行举证

来源:广州市中级人民法院

涉案平台:斗鱼

案情梗概:主播违反最低直播时长约定、“跳槽”等,一审认定主播构成根本性违约,导致合同目的无法实现,判赔200万。二审法院改判违约金酌定为60万。

也就是说对于巨额赔偿金能否支持,也不能仅看违约方能否举证高于实际损失,公司还是要举证对主播的投入以及其所尽义务。

从以往同类型案件的开庭体验来说,要法官对公司所尽的义务有所认知,对主播带来的可预期收益损失形成内心确信,少不了代理律师对繁杂的以统计数据为主的证据呈现可视化的工作,也少不了公司在纠纷发生前对数据有意识地提前整理、保存。