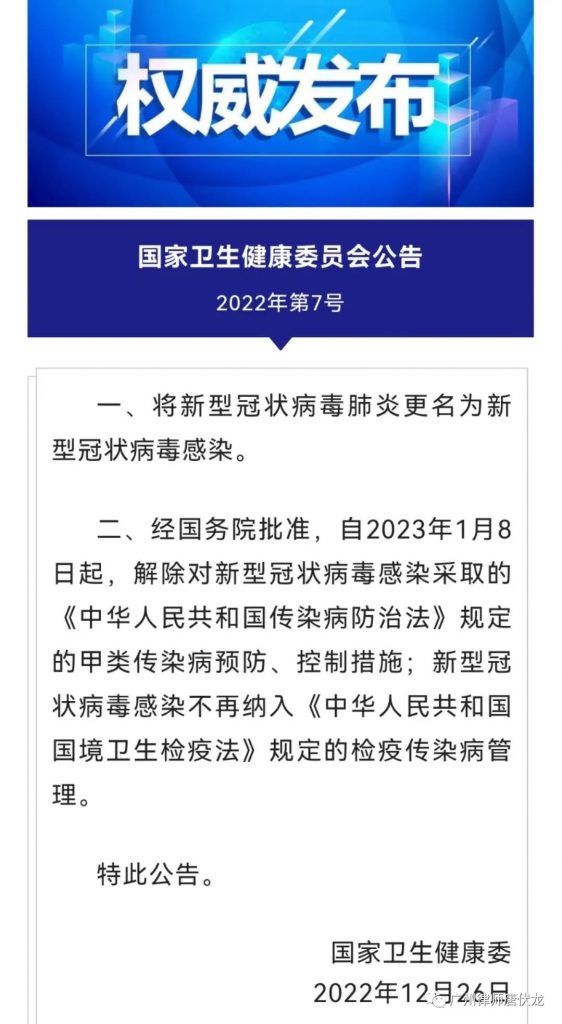

国家卫健委:将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。

国务院联防联控机制印发方案,对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。

上图源于国家卫健委公众号

调整后,无论是从民法上、经济上都有非常重要非常积极的意义,但对于所有人来说还有一个非常重要的刑法上的意义。

那就是不再会因为新冠问题而造成触犯“妨害传染病防治罪”了。

我国《刑法》第三百三十条规定了“妨害传染病防治罪”;其中规定违反传染病防治法的规定,有下列情形之一,引起“甲类”传染病以及依法确定采取甲类传染病预防、控制措施的传染病传播或者有传播严重危险的,处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑:

(一)供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的;

(二)拒绝按照疾病预防控制机构提出的卫生要求,对传染病病原体污染的污水、污物、场所和物品进行消毒处理的;

(三)准许或者纵容传染病病人、病原携带者和疑似传染病病人从事国务院卫生行政部门规定禁止从事的易使该传染病扩散的工作的;

(四)出售、运输疫区中被传染病病原体污染或者可能被传染病病原体污染的物品,未进行消毒处理的;

(五)拒绝执行县级以上人民政府、疾病预防控制机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施的。

甲类传染病的范围,依照《中华人民共和国传染病防治法》和国务院有关规定确定。

从以上规定可以看出,本罪主要是针对引起“甲类”传染病,或者依法确定采取甲类传染病预防、控制措施的传染病传播或者有传播严重危险的情况,而“新冠”本来并不是“甲类”传染病,只是采取了“甲类”传染病的管理级别,把这种行为上升为犯罪,是典型的法律拟制类的犯罪,对于法律拟制类的犯罪,在刑法学界是有一定争议的,一般民众对这一类犯罪往往不容易识别,常常也会陷入“法律认识错误”或“事实认识错误”,而“法律认识错误”并不影响犯罪的构成,这就造成了对这一类法律拟制的犯罪,往往造成了打击面过大,打击过度的可能,比如以前的“投机倒把罪”、“流氓罪”等罪,往往行为人并不确定自已的这些行为是不是犯罪,就会被莫名其妙的定罪了。因此这次的调整从这一点来说,可谓意义重大,符合了法律对人们行为的指导意义与正向期待,给人们的生活带来了确定性,而确定性是法律的价值之一,一部法律如果让人们无所适从,肯定算不上一部好法律。此次调整可以说是一大进步,值得点赞。

不过接下来,那些因这一罪名而被羁押或被诉但还未被判决的嫌疑人应当如何判决?可能要考验裁判者的智慧了,相信我们的法官们是具有这样的智慧的,毕竟这些年我们的裁判者们机械适用法律的情况正在减少。

提醒:虽然调整后因此会被犯罪的可能性大大减少了,但作为社会的一员,从道德义务上来说,还是应当做到保护好易感人群,尽量注意并减少影响自己与他人健康的不良行为。